Texto del Tratado del

Pilar del 23 de febrero de 1820

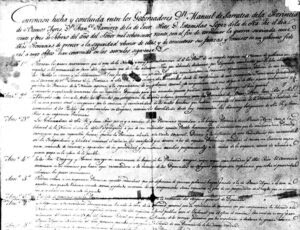

Pacto celebrado en la

Capilla del Pilar entre los Gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre

Ríos.

Convención hecha y

concluída entre los Gobernadores D. Manuel Sarratea, de la Provincia de Buenos

Aires, D. Francisco Ramirez de la de Entre Ríos, D. Estanislao Lopez de la de

Santa Fe el día veinte y tres de Febrero del año del Señor mil ochocientos veinte,

con el fin de terminar la guerra suscitada entre dichas Provincias, de proveer

a la seguridad ulterior de ellas, y de concentrar sus fuerzas y recursos en un

gobierno federal, a cuyo objeto han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1

Protestan las partes

contratantes que el voto de la Nación, y muy particularmente el de las

Provincias de su mando, respecto al sistema de govierno que debe regirlas se ha

pronunciado a favor de la confederación que de hecho admiten. Pero que debiendo

declararse por Diputados nombrados por la libre elección de los Pueblos, se

someten a sus deliberaciones. A este fin elegido que sea por cada Provincia

popularmente su respectivo representante, deberán los tres reunirse en el

Convento de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe a los sesenta días contados

desde la ratificación de esta convención. Y como están persuadidos que todas

las Provincias de la Nación aspiran a la organización de un gobierno central,

se comprometen cada uno de por sí de dichas partes contratantes, a invitarlas y

suplicarles concurran con sus respectivos Diputados para que acuerden quanto

pudiere convenirles y convenga al bien general.

Artículo 2

Allanados como han sido

todos los obstáculos que entorpecían la amistad y buena armonía entre las

Provincias de Buenos Ayres, Entre Ríos y Santa Fe en una guerra cruel y

sangrienta por la ambición y la criminalidad de los muchos hombres que habían

usurpado el mando de la Nación, o burlado las instrucciones de los Pueblos que

representaban en Congreso, cesaran las divisiones beligerantes de Santa fe y

Entre Ríos a sus respectivas Provincias.

Artículo 3

Los Gobernadores de Santa

fe y Entre Ríos por sí y a nombre de sus provincias, recuerdan a la heroica

Provincia de Buenos Aires cuna de la libertad de la Nación, el estado difícil y

peligroso a que se ven reducidos aquellos Pueblos hermanos por la invasión con

que lo amenaza una Potencia extrangera que con respetables fuerzas oprime la

Provincia aliada de la Banda Oriental. Dexan a la reflexión de unos ciudadanos

tan interesados en la independencia y felicidad nacional el calcular los

sacrificios que costará a los de aquellas provincias atacadas el resistir un

Exercito imponente, careciendo de recursos, y aguardan de su generosidad y

patriotismo auxilios proporcionados a lo arduo de la empresa, ciertos de

alcanzar quanto quepa en la esfera de lo posible.

Artículo 4

En los Ríos de Uruguay y

Parana navegarán unicamente los Buques de las Provincias amigas, cuyas costas

sean bañadas por dichos Rios. El Comercio continuará en los términos que hasta

aquí, reservandose a la decisión de los Diputados en congreso cualesquiera

reforma que sobre el particular solicitaren las partes contratantes.

Artículo 5

Podrán bolver a sus

respectivas Provincias aquellos individuos que por diferencia de opiniones

políticas hayan pasado a la de Buenos Aires, o de esta a aquellas, aun quando

hubieren tomado armas y peleado en contra de sus compatriotas: serán repuestos

al goze de sus propiedades en el estado en que se encontraren y se hechará un

velo a todo lo pasado.

Artículo 6

El deslinde de territorio

entre las Provincias se remitirá, en caso de dudas a la resolución del Congreso

general de Diputados.

Artículo 7

La deposición de la

antecedente administración ha sido la obra de la voluntad general por la

repetición de desmanes con que comprometía la libertad de la Nación con otros

excesos de una magnitud enorme. Ella debe responder en juicio público ante el

Tribunal que al efecto se nombre; esta medida es muy particularmente del

interes de los Xefes del Exercito Federal que quieren justificarse de los

motivos poderosos que les impelieron a declarar la guerra contra Buenos Aires

en Noviembre del año proximo pasado y conseguir en la libertad de esta

Provincia a la de las demas unidas.

Artículo 8

Será libre el comercio de

Armas y municiones de guerra de todas clases en las Provincias federadas.

Artículo 9

Los prisioneros de guerra

de una y otra parte serán puestos en libertad después de ratificada esta

convención para que se restituyan a sus respectivos Exercitos o Provincias.

Artículo 10

Aunque las Partes

contratantes están convencidas de que todos los artículos arriba expresados son

conformes con los sentimientos y deseos del Exmo. Sr. Capitán General de la

Banda Oriental Don José Artigas según lo ha expresado el Sr. Gobernador de

Entre Rios que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho Sr. Excmo.

para este caso no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado

remitirle copia de esta nota, para que siendo de su agrado, entable desde luego

las relaciones que puedan convenir a los intereses de la Provincia de su mando,

cuya incorporación a las demas federadas, se miraría como un dichoso

acontecimiento.

Artículo 11

A las quarenta y ocho

oras de ratificados estos tratados por la Junta de Electores dara principio a

su retirada el Exercito federal hasta pasar el Arroyo del Medio. Pero

atendiendo al estado de debastación a que ha quedado reducida la Provincia de

Buenos Ayres por el continuo paso de diferentes Tropas, verificará dicha retirada

por divisiones de doscientos hombres para que así sean mejores atendidas de

viveres y cabalgaduras, y para que los vecinos experimenten menos grabamen.

Queriendo que los Sres. Generales no encuentren inconvenientes ni escases en su

transito para si o sus tropas, el Señor Gobernador de Buenos Ayres nombrará un

Individuo que con este objeto les acompañe hasta la linea divisoria.

Artículo 12

En el término de dos días

o antes si fuese posible será ratificada esta prevención por la muy Honorable

Junta de Representantes.

Fecho en la capilla del

Pilar a 23 de febrero de 1820.

MANUEL DE SARRATEA –

ESTANISLAO LÓPEZ – FRANCISCO RAMÍREZ

Fuentes:

Tratado

del Pilar (2019). Recuperado de Enciclopedia de Historia

https://constitucion.online/pactos-preexistentes/tratado-del-pilar/